How to Display an (Unknown) Architect

Kuratierung: Waltraud P. Indrist und Antje Senarclens de Grancy

Ausstellungsarchitektur: Waltraud P. Indrist

Ort: Museum für Geschichte, Universalmuseum Joanneum, Graz

Dauer: 26. Juni – 6. Oktober 2024

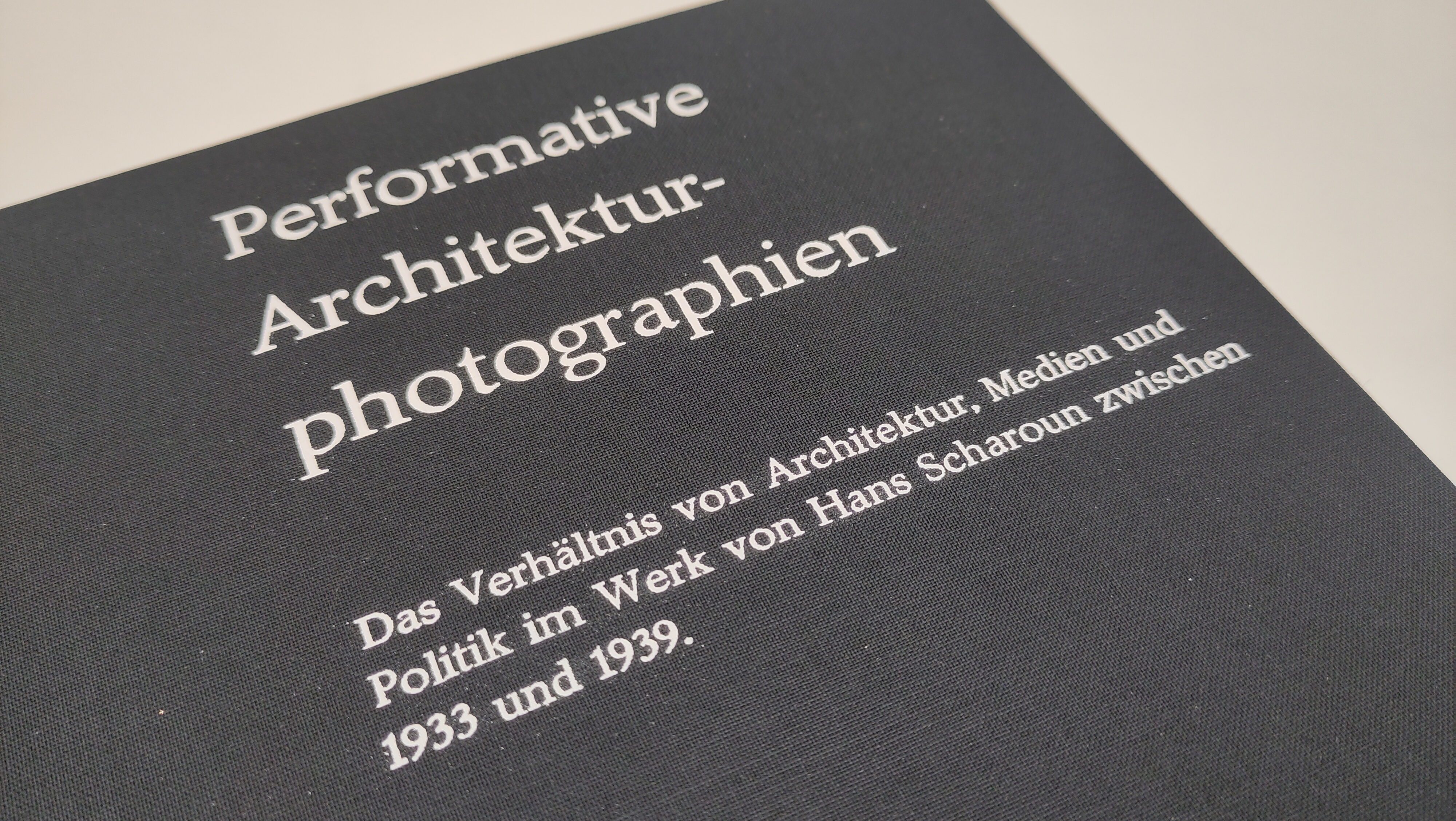

Publikation: Antje Senarclens de Grancy (Hg.), Karl Ilbing – Ein Architekt in Graz und Haifa, Verlag der Technischen Universität Graz, Graz 2024.

Open Access E-Book.

Ergebnis in Zusammenarbeit mit Architekturstudierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungen »Architekturkommunikation« (Lehre gemeinsam mit Ramona Kraxner) und »Kulturwissenschaftliche Architekturforschung« am Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften der TU Graz.

Grafik, Poster und Buchcover: Waltraud P. Indrist und Antje Senarclens de Grancy unter Verwendung einer Zeichnung von Karl Ilbing © Sammlung Michael Herman.

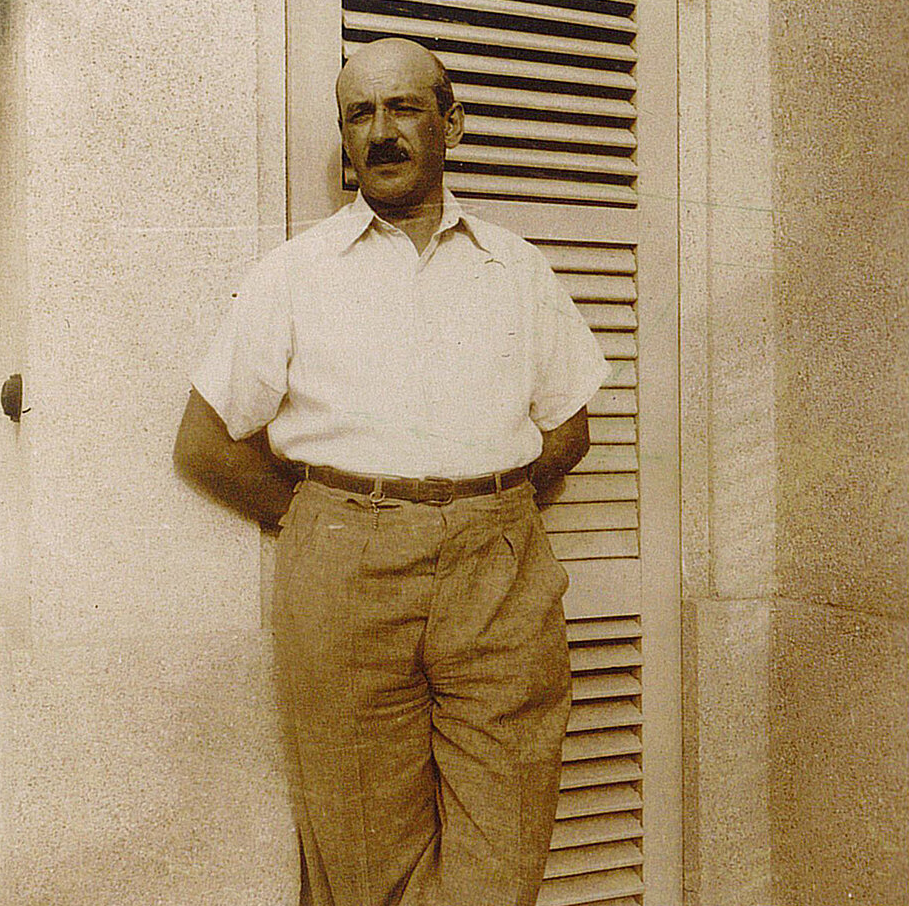

Wer war der bisher unbekannte Architekt Karl Israelson / Karl Ilbing, von dem nur noch wenige materielle Spuren auf Leben und Wirken in Graz und Haifa verweisen?

Diese Frage war 2023 der Ausgangspunkt für ein Lehr-, Forschungs- und Vermittlungsprojekt, das über zwei Semester von uns konzipiert und durchgeführt wurde. Unsere Motivation war klar: Wir wollten der bisher unbekannten Biographie des russisch-österreichisch-israelischen Architekten Karl Ilbing-Israelsons (1886–1981) durch intensive Archivrecherchen nachgehen, um sie quasi wieder mit Leben und konkreten Details zu befüllen. Zugleich hatten wir den Anspruch, diesen scheinbar unbekannten Architekten anhand einer besonderen Ausstellungsgestaltung, samt Publikation, öffentlich sichtbar zu machen und zu würdigen.

Karl Ilbing in Haifa, um 1936 © Sammlung Michael Herman.

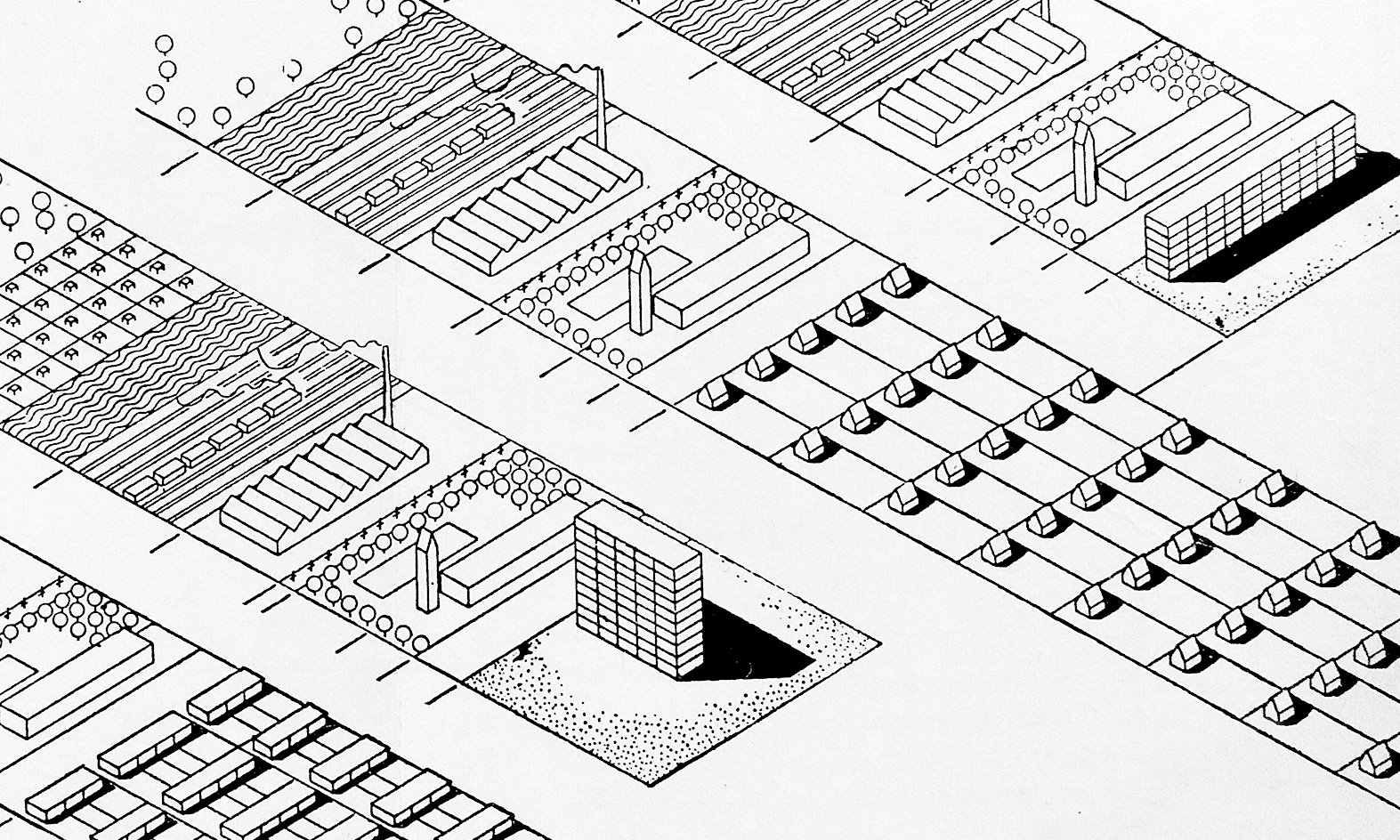

Im Sinne unseres dynamischen und kollektiven Lehr-Entwicklungsansatzes bildete die Collage-Arbeit einer Studierenden des ersten Semesters quasi scharnierhaft den Ausgangspunkt für die Ausstellungsgestaltung im zweiten Semester. Marry-Ann Lackner förderte in ihrer Arbeit eine zentrale Erkenntnis hinsichtlich Karl Ilbings Entwurfsmethode zu Tage. Sie hatte sich intensiv Ilbings Wohnungsbauten für das griechisch-orthodoxe Episkopat gewidmet, die er zwischen 1946 und 1948 gemeinsam mit anderen Architekten für Haifa entworfen bzw. realisiert hatte.

Sie bemerkte in Karl Ilbings Entwurfsherangehensweise Regelmäßigkeiten in der Entwicklung und dem Aufbau der Grundrisse, die sie final als »topografisches Kaleidoskop« bezeichnete. Um diese systematisch zu untersuchen, sezierte sie sprichwörtlich jedes Projekt, Geschoß für Geschoß und Raum für Raum, indem sie die Räume Funktionen zuordnete und ihre Beziehung mit der Topographie des Ortes begriff: Ilbing hatte die jeweiligen Funktionsgruppen einer Wohneinheit priorisiert und unter Berücksichtigung von Topographie (Grundstücksform, Hanglage, natürliche Belichtung) ausgerichtet bzw. in der Grundstückstiefe nach vor- oder rückversetzt. Kaleidoskopartig wurden dann die anschließenden Einheiten gespiegelt und weiterentwickelt. Marry-Ann Lackner schreibt zu ihrer methodischen Vorgehensweise, dass erst »das zeitintensive und meditative Ausschneiden sowie Aufkleben der einzelnen Gebäude-Geschoße-Räume« zu dieser Erkenntnis führte.

Ausgehend von dieser kreativen Analyse von Ilbings Entwurfsmethode (Research) entwickelte ich wiederum die Gestaltung (Design) der Ausstellungsdisplays für das Museum für Geschichte Graz im Folgesemester; also ein Design by Research.

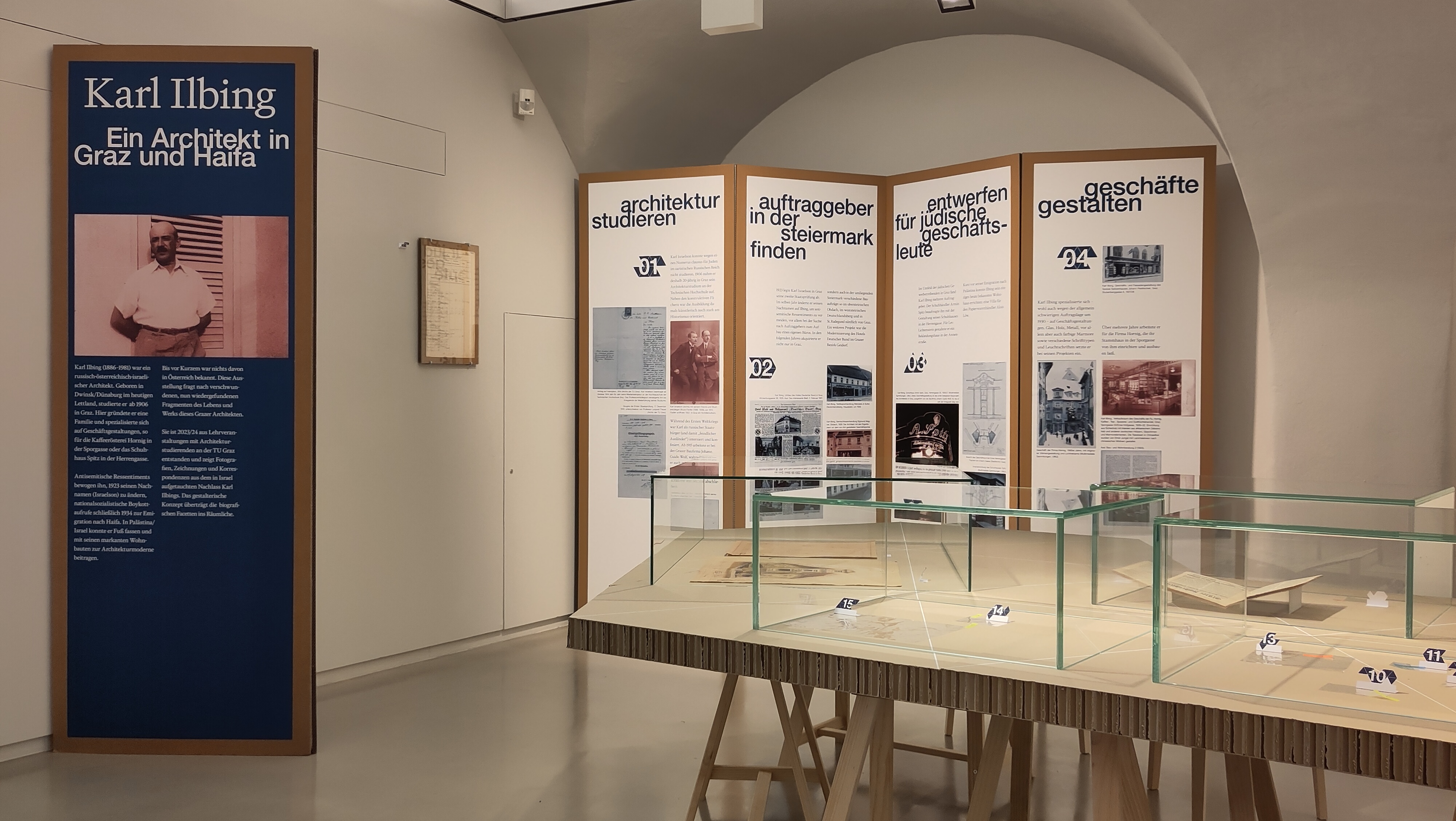

Nachdem es sich bei dem Ausstellungsraum von 50 m2 um eine kompakte Räumlichkeit handelte und wir sparsam (monetär wie ökologisch) mit Ressourcen umzugehen hatten, bedurfte es einer intelligent reduzierten Ausstellungsgestaltung. Und schließlich sollte diese ermöglichen, dass wir gemeinsam mit den Studierenden die Ausstellung mit wenigen technischen Kniffen selbst im Rahmen der Lehrveranstaltung produzieren und aufstellen konnten.

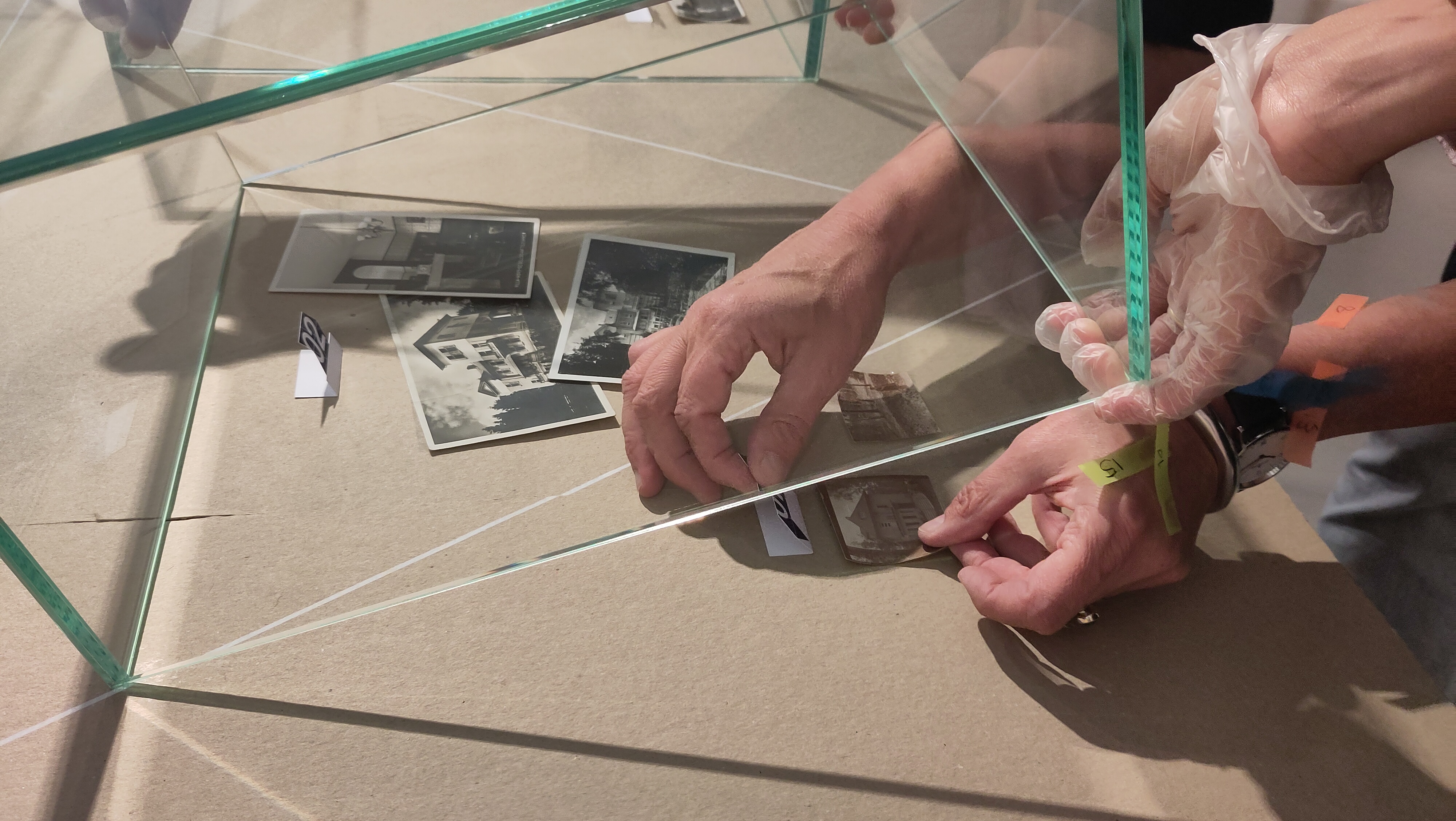

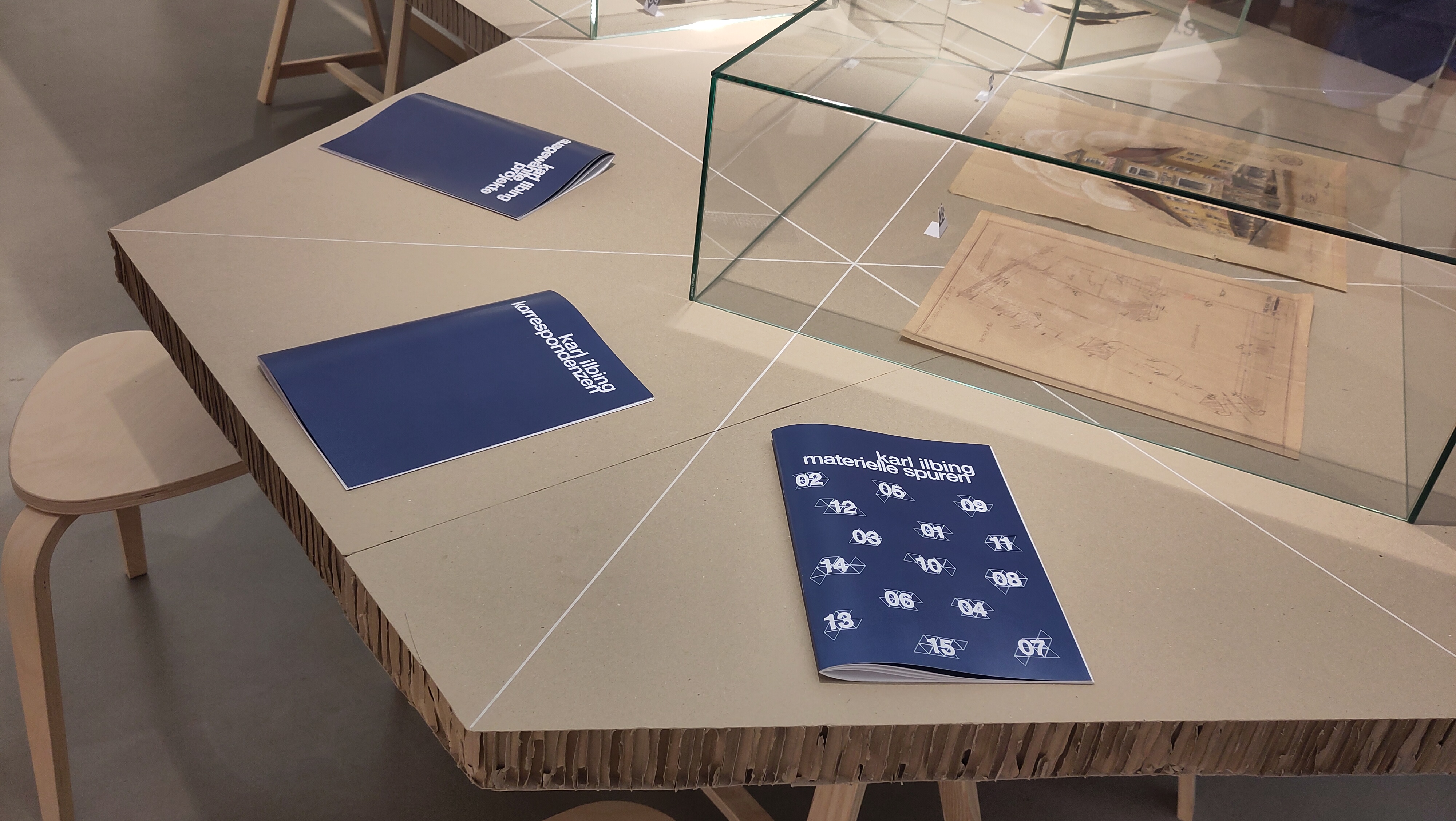

Wir entschieden uns deswegen für die Reduktion auf drei wesentliche Elemente: Displaytafeln, zentraler Ausstellungstisch und die auszustellenden Artefakte mit den dazugehörigen Essaytexten, die in einer Broschüre zusammengefasst aufgelegt wurden.

Auf formaler Ebene wurde das »Kaleidoskop« als Fragment (Dreieck als Grundeinheit) unser prägendes Gestaltungsmotiv. Es findet sich bei den dreieckigen respektive zickzackförmig aufgefächterten Displaytafeln, der aus Dreiecken zusammengestellten, besonderen Tischform (formal werden die Grundeinheiten zusätzlich subtil durch eine aufgetragene Linie angedeutet), den kleinen Beschilderungen der 15 Artefakte sowie in der Gestaltung des Ausstellungsposters / Covers der Publikation wieder.

Auf materieller Gestaltungsebene gelang uns ein ressourcenschonender Umgang, indem wir lediglich Wellkarton-Pappe, Holz und Papier einsetzten.

Einblicke in die Ausstellungsgestaltung. Photographien: Waltraud P. Indrist und Kleine Zeitung/Stefan Pajman.

Selected Works

Roland RainerResearch

InterLUDiumArt Work

Karl Ilbing – How to Display an (Unknown) ArchitectExhibition Design

Fuksas ErbenArt Work

Jusuf Gërvalla’s WindowArt Work

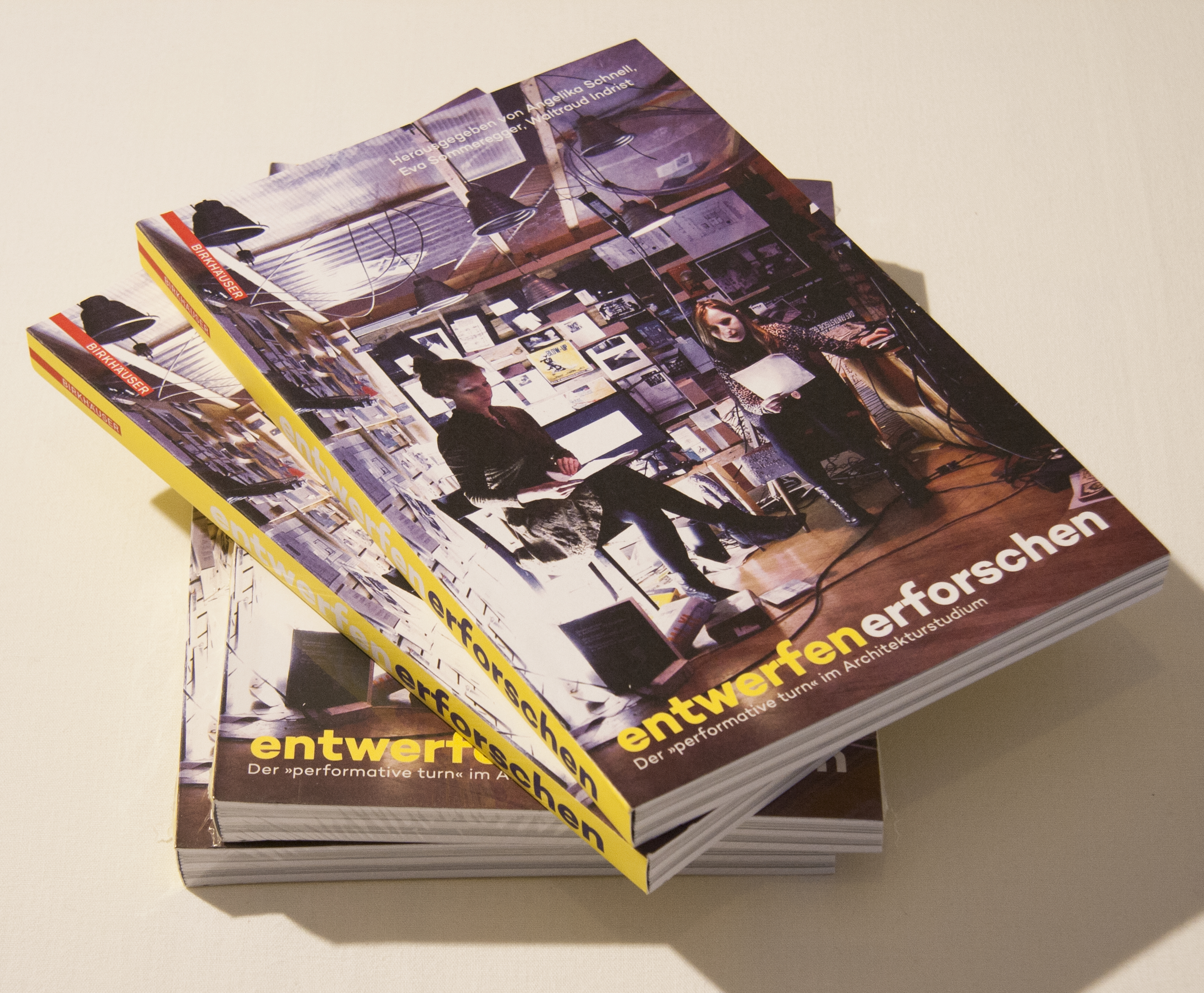

Entwerfen ErforschenPublication